音が聞こえる仕組みとは?

音を聞くには2つの方法があります。

音を空気の振動として耳に伝える

一つ目は、音を空気の振動として耳に伝える方法。

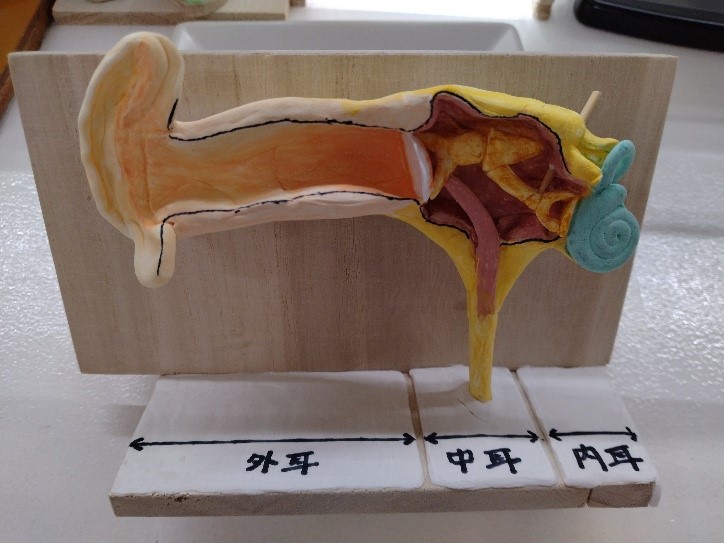

空気の振動は、先ず、耳介(じかい)(一般に「耳」と呼ばれている部分)で集められ、外耳道(がいじどう)を通り、鼓膜(こまく)に伝えられます。

耳介と外耳道を合わせて「外耳(がいじ)」と呼びます。耳が、目や鼻に比べて、大きいのは、この空気の振動を効率的に受け止めるためです。耳の後ろに手のひらを拡げると、音がよく聞こえるのは、より多くの空気の振動を集められるからです。

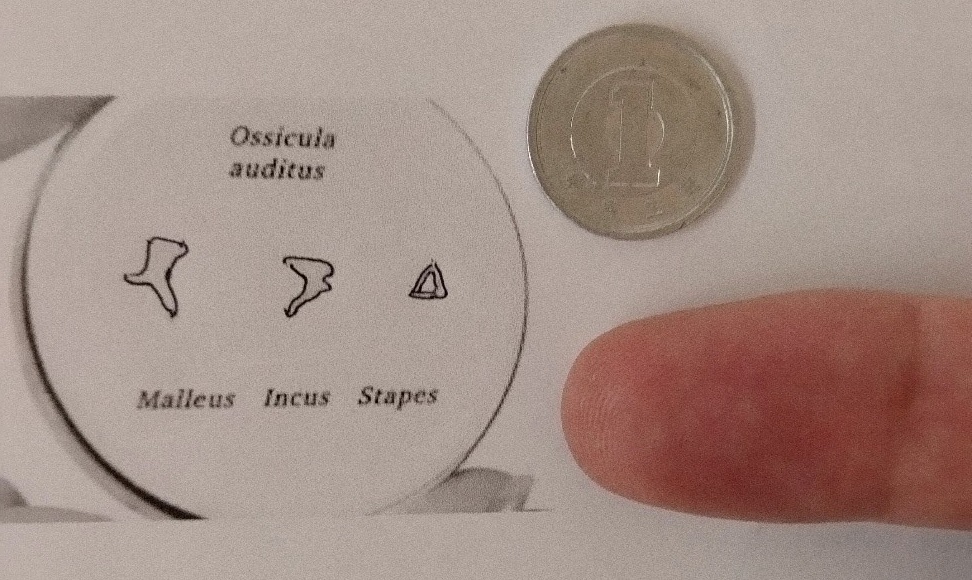

その後、集められた空気の振動は中耳(ちゅうじ)の鼓膜に伝えられ、鼓膜が振動します。その振動は耳小骨(じしょうこつ)という鼓膜につながった三つの小さな骨で増幅されます。ちょうど、ステレオでいうアンプに相当します。

そして、鼓膜の奥の内耳(ないじ)の一部である蝸牛(かぎゅう)に伝わります。

骨伝導(骨導)

もう1つの方法は、骨伝導(骨導)です。

骨伝導は、耳の穴や鼓膜を使わず、耳周辺の骨を振動させて、その振動が蝸牛へと届く仕組みです。

振動として伝えられた音の情報を電気信号に変えて、蝸牛神経を介して脳に伝えます。

私たちは鼓膜ではなく、蝸牛で音を聞いています。

人が音を聞くとき、鼓膜を使っても骨伝導であっても、蝸牛に適切な振動が届けば、音は聞こえるのです。

この蝸牛とは形がカタツムリに似ているのでその名前が付いています。

その電気信号を受け取った脳が、音として認識します。

このように、音は、外耳、中耳、内耳、蝸牛神経、大脳が連携することで聞こえるのです。

耳鳴りが起こるとはどういうこと?

現在、耳鳴りの原因ははっきりしていませんが、内耳(蝸牛)内のリンパ液による“むくみ”や自律神経によるというのが有効のようです。

内耳内のリンパの流れは、体液(脳脊髄液)の循環不良が考えられます。

もう一つの原因は、多くの耳鳴り患者では、実際に聴力の低下(難聴)が認められます。ある調査では耳鳴りを訴える患者さんの90%以上に何らかの難聴が確認されたとの報告があります。

難聴が起こると脳の聴覚中枢に届く電気信号が減少します。

脳は不足した信号を補おうとして神経活動を過剰に高める(音を探そうとする)ことがあります。

この結果、生じるのが耳鳴りです。「本当は音が鳴っていない静かな状態なのに、脳が勝手に音を作り出してしまう」とも言えます。

いわば耳鳴りは聞こえなくなった音を埋め合わせようとする脳の反応(過剰適応)なのです。

音が伝わる仕組みと耳鳴り

音を聞く感覚器官、すなわち耳は外耳、中耳、内耳の三つのスペースから成り立っています。この外耳と中耳の境界にあるのが「鼓膜」で、外界から入ってきた音は、「外耳道」と呼ばれる通路を通って、鼓膜に達して、鼓膜を振動させます。

鼓膜のすぐ奥に、「耳小骨」と呼ばれる三つの小さな骨が連なっています。この耳小骨の内訳は、「ツチ骨」、「キヌタ骨」、「アブミ骨」で、この三つの小さな骨の連鎖によって、鼓膜の振動は内耳へと伝えられます。(空気の振動を物理的な振動に変える)

この時に振動を制御する筋肉を鼓膜張筋とアブミ骨筋といいます。

鼓膜張筋はツチ骨に付着していて、音の調子を整え、耳を保護するのに役立っています。

アブミ骨筋はアブミ骨につながっています。 アブミ骨筋は、大きな騒音に反応して収縮し、耳小骨の動きを抑え、音を伝わりにくくします。

・鼓膜張筋は三叉神経の支配を受けており、

・アブミ骨筋は顔面神経の支配を受けています。

またアブミ骨筋は人体で一番小さな筋肉と言われています。ですから大きさで見ると鼓膜張筋の方が大きいのです。

顎二腹筋は耳の奥にあるアブミ骨筋とも関係があり、進化の過程で顎二腹筋とアブミ骨筋は分化したと言われています。

アブミ骨筋は鼓膜で受け取った音の振動を ツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨→蝸牛へと伝えます。

その過程で大きな音だったり、雑音を伝えないようにする器官がアブミ骨筋なのです。

アブミ骨筋の収縮=振動しているアブミ骨を止める。蝸牛に音が伝わらくなり、その結果、脳が音を創り出すようになり、耳鳴りが始まります。

耳鳴りは実際に起こる音でなく、脳が創り出している音なのです。

工事現場での大きな音を長い間聞いていたり、ヘッドホンでの大音量を聞いていたりすると、アブミ骨筋に収縮命令が出され、耳鳴りにつながるのです。

顎関節症で関節円板の前方移動により下顎骨の後方移動が始まり、下顎骨が外耳道ならびに鼓膜に刺激を与えることで鼓膜が緊張し「キーン」音を耳小骨に伝えます。

そして三叉神経に支配されている筋肉、側頭筋、咬筋、口蓋帆張筋、外側翼突筋などの問題から鼓膜張筋の緊張が生じてツチ骨を介して骨伝導で耳鳴り音として伝えてしまっているのではないでしょうか。

またさらに上位に位置する脳に問題がでてしまっても、三叉神経や顔面神経に影響を与え、耳鳴りの原因となっている耳小骨筋=鼓膜張筋やアブミ骨筋に影響を与え耳鳴りを引き起こしているのではないでしょうか。

耳鳴りの症状を改善に導くには

まず、内耳(蝸牛)の循環の問題(むくみ)については、脳脊髄療法というのが、有効になります。

脳脊髄療法については、解説ページがありますのでそちらをご覧ください。

もう一つの原因である聴力の低下(難聴)による耳鳴りの発生について、もう少し詳しく説明していきます。

聴力の低下(難聴)による耳鳴りの原因

- 加齢による聴力の低下・騒音曝露(騒音性難聴・音響外傷)・突発性難聴・耳の病気

- 耳垢栓塞(耳管狭窄)・薬剤(薬物性耳鳴り)

- 全身的要因:ストレスや睡眠不足は耳鳴りを悪化させる要因としてよく知られます。

また貧血や甲状腺機能異常、糖尿病など代謝や循環系の慢性疾患が関連することもあります 。

顎関節症(あごの関節の不調)で顎を動かすと耳鳴りが生じる例や、首・肩の筋緊張からくる例も報告されています。

精神的な不安・うつが強いと症状がより気になり悪化しやすいこともわかっています。

薬物性耳鳴りというものもあります。

一部の薬は副作用で耳鳴りを引き起こします。代表例はアスピリンなどのNSAIDs(鎮痛薬)、特定の抗生物質(アミノグリコシド系)、抗がん剤、利尿剤、抗マラリア薬、抗うつ薬などです。

通常は用量依存性(高用量で出やすい)であり、薬の中止により消えるケースが多いです。処方薬の場合は主治医に相談しましょう。

無痛整体てっちゃん家の耳鳴り施術方針

耳鳴りを生じている多くの方は、首・肩・背中のコリが強く、顔面神経の硬さもみられます。また、耳(耳介)の硬い方もよくみられます。

体にゆがみがあると、その影響を受けて頭蓋骨もゆがんでしまいます。

施術により、脳脊髄液の循環を作り出す。側頭部、耳介、顎二腹筋やお顔の施術、下半身から体のバランスを整える。腕肩・首の施術を施すことで、顔面神経(アブミ骨筋)・三叉神経(鼓膜張筋)の緊張をほぐしていくことで耳鳴りの軽減をしていきます。